"Ce qui me fait peur c'est le temps infini"

Par Bettina Gruber

Une jeune patiente vient me voir à la rentrée parce que – je la cite – « je ne peux plus sortir de chez moi » ; « J’ai l’impression qu’avec le confinement, le temps s’est arrêté ».

L’arrêt du temps avait - pour elle – apaisé ses angoisses, son malaise, son sentiment de ne pas être « normale », en constant décalage par rapport aux autres : Confinée chez son père, elle lit, elle regarde des séries, joue à des jeux vidéos, échange avec ses quelques amies par whatsApp. On la « laisse vivre » sans trop vouloir la « bouger » pour reprendre ses expressions. Protégée des exigences sociales, du dehors, du regard des autres, elle était comme tout le monde, astreinte à une vie en suspens, temps mort qui lui permettait de céder au principe d’inertie en toute bonne conscience.

Avec le déconfinement, la « catastrophe » arrive : la rentrée est encore possible, mais se tranforme très vite en « épreuve » insurmontable. Elle peut se rendre au lycée les trois premiers jours jusqu’à ce qu’une crise d’angoisse la terrasse le troisième jour – jour le plus « éprouvant » comme elle dit. L’annonce du programme de l’année, avec notamment la grande importance accordée à l’oral l’a, selon ses dires, « stressée » et fait surgir – par anticipation - sa peur viscerale du « passage à l’oral ». Depuis, elle ne peut plus sortir de chez elle, figée, persecutée, inhibée, rien ne va plus, rien ne circule plus, sauf elle en tant qu’objet d’échange entre ses parents, passant chaque fin de semaine d’un appartement à l’autre, d’un espace confiné à un autre. Car elle est littéralement clouée sur place, sidérée par ce qui lui arrive, par ce débordement de son corps qui la « trahit » pour reprendre son expression.

Quelque chose dans son rapport au temps et à l’espace a été ébranlé, mettant à mal les solutions qu’elle avait trouvées pour se soutenir de façon plus ou moins stable. Desormais, il y aura un AVANT qui fera référence pour elle: « AVANT je prenais sur moi » - dira-t-elle - « avant je ne me souciais pas des gens, j’étais dans ma bulle, dans mes pensées » ; « avant c’étaient les autres qui s’occupaient de nous », avant elle était entourée par ses deux frères aînés – partis depuis du foyer familial- et ses semaines étaient rythmées par l’arrivée et de le départ de ses parents qui rejoignaient l’appartement familial à tour de rôle pour rester avec les enfants pendant que l’autre vivait dans un petit studio loué à côté. Avant, son collège était juste en face de l’appartement familial ; « avant, je pouvais y aller à pied [ie.au collège], c’était juste en face de chez moi ».

Quand elle vient me voir, elle est comme figée, coincée entre un avant qui n’est déjà plus et un après qu’elle redoute et peine à imaginer: « J’ai peur de ce qui va arriver après » dit-elle, « je n’arrive pas à imaginer comment ça va se passer après, quand j’irai plus au lycée ». Qu’est-ce que c’est que cet après ? A quoi cela fait référence ? Elle ne saurait dire ; d’autant que l’après catastrophe, ça y est déjà, elle y est, tout comme nous sommes déjà dans ce « monde d’après » que nous appelons de nos vœux pour reprendre notre vie … d’avant. Comme le héros du manga qu’elle est en train de lire et auquel elle s’identifie, elle « imagine un monde où tout ça ne serait pas arrivé ».

Elle est en attente de quelque chose qui ferait que le temps se remette en route, qu’il y ait quelque chose qui fasse coupure dans son desoeuvrement angoissé et angoissant, quelque chose qui structurerait, rythmerait ses journées : « Si je travaillais, je m’organiserais, j’organiserais mes journées » dira-t-elle. En attendant, elle « laisse passer le temps » comme elle dit, « le temps passe, change et disparaît », la laissant avec un vide, dont elle dira : « le vide c’est comme le silence rien ne se passe ». Elle ne sait quoi en dire.

S’articule alors pour elle un « ici et maintenant » vécu sur un mode eternitaire, une étendue infinie qui fait peur, un passage sans fin du temps, ou rien de nouveau ne se passe :

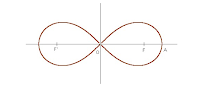

« J’ai peur que ça dure toujours » « ce qui me fait peur c’est le temps infini » « Les jours se ressemblent, ça se répète à l’infini, c’est une boucle » « c’est toujours la même chose qui revient, c’est toujours le même motif ».

Quelque chose revient toujours à la même place et ce, à l’infini, c’est sans fin. L’ennui prend alors le relais de l’angoisse . « Dès que ça commence, j’ai hâte que ça finisse » dira-t-elle en parlant de ses journées, mais aussi – entendu dans le transfert - du temps des séances, de l’espace de la cure qui lui semblent s’étendre à l’infini, interminable, faute de délai, de « deadline » précise. (quand ?)

« Je m’empêche de dire, de parler », dit-elle, de peur de donner une mauvaise réponse, de dire « une bêtise », de faire un lapsus, de peur que son dire la « trahisse» comme son corps l’a trahie. Court—circuité par sa volonté d’éviter le passage à l’oral, objet phobique, la parole ne peut pas se déployer, dès que ça commence, elle a hâte que ça finisse et elle laisse le silence s’installer pour que rien ne passe ni se passe. Faute de s’engager elle-même dans le passage c’est le temps qui passe et la laisse sur le quai : « Le temps passe, il change, il disparaît ; j’ai l’impression que les autres évoluent et que rien ne change pour moi ».

Qu’est-ce que c’est que cette volonté de couper court à tout chemin, tout parcours ? Cette hâte d’en finir dès que ça commence ? De vouloir compacter le début et la fin en un seul point ? Qu’est-ce que c’est que cette difficulté d’imaginer un après ? Un après qui soit différent du maintenant ? Bref, qu’est-ce que c’est que cet enfermement dans un temps présent tellement présent qu’il semble continuellement engloutir le futur et réleguer le passé à un avant mythique où tout ça ne serait pas (encore ?) arrivé ? Colette Soler nous dit :

« Le phobique (…) n’a pas assez d’une montre, il a aussi sa boussole qui ne trompe pas, dès lors que seul le signifiant de sa phobie le sépare de l’angoisse. Ce point fixe du présent trop présent de la rencontre d’angoisse, du gouffre temporel qui abolit tant l’horizon du futur que les arrière-plans du passé, fait point d’ancrage pour ses évitements et commande la géométrie de ses déplacements. (…) sa montre à lui est toujours à l’heure du réel »[1]

Le Réel en tant que symptôme clinique, débordement du corps, impossible à supporter, et le réel en tant qu’impossible logique, une fin des temps, un espace infini impossible à imaginer. Comment faire avec ça ?

Comment extraire le sujet de ce « gouffre temporel » qui tel un trou noir ralentit le temps et le compacte jusqu’à l’inertie ? Comment créer une perspective, frayer un passage vers un futur « imaginable » pour elle ? Imaginable comme différent du maintenant, différent et désirable parce que différent ?

Comment mettre en mouvement une parole qui s’engage au lieu de se pétrifier ? Une parole qui questionne, qui accepte les détours, le temps des frayages, de l’élaboration, de la recherche et ne se court-circuite pas dans la décharge immédiate de la ligne droite ?

Son inscription au Cned fait cesser l’attente anxieuse et permet une remise en route du temps : « le temps passe plus vite, je me lève tôt et je ne fais pas trop de pauses pour rattraper mon retard ». Elle travaille beaucoup, des dates précises pour rendre ses devoirs, des « deadlines » font office d’horizon et délimitent l’espace-temps pour elle. Elle a un but à atteindre, une date limite à respecter.

Dans la cure, la circulation de la parole, l’association libre, l’ouverture à un questionnement autre que « quand ? » restent difficiles. « Je ne sais pas, je n’imagine rien, je n’ai pas de mot à mettre dessus » : le détour par l’écrit, par le dessin, permettent parfois d’extraire le sujet de son « empêchement » de dire, de contourner la peur du passage à l’oral et d’accéder à un certain savoir. L’ouverture sur une temporalité plus hystérique devient parfois possible: « je ne peux pas encore sortir sans mes parents », « je suis une adolescente mais pas encore une jeune femme ».

C’est la question du passage qui est posée, du passage et de sa durée, la durée nécessaire au changement. Voici ce qu’elle en dit en séance :

« le passage c’est le chemin, le changement, une courte durée » « comment durer, le temps de durer, c’est dur de durer »

Elle fait ici référence à l’adolescence qu’elle définit comme passage d’enfant à adulte, mais questionne aussi – dans le transfert – la durée de la crise symptômatique qu’elle traverse, et dont elle n’arrive pas à imaginer la fin, tout comme elle n’arrive pas à imaginer ce fameux « après « ; quand elle n’ira plus au lycée, quand elle sera « autonome », quand elle sera adulte, quand ce ne seront plus les autres qui s’occuperont d’elle.

L’analyste est supposé connaître la fin, sommé de se prononcer sur la date à laquelle la crise sera finie, que le symptôme aura disparu et qu’elle pourra sortir. (sortir avec un garçon, sortir de prison comme les 3 prisonniers de Lacan…) Le changement est attendu tout de suite, maintenant ; sinon – je cite la patiente - « ça sert à rien de parler, ce n’est pas utile ».

Comment – face à cette revendication sous-jacente – créer les conditions pour qu’un travail d’élaboration « utile » puisse se faire dans la durée ? Comment délimiter l’espace-temps de l’expérience analytique ? Comment donner au « présent du dire » une « dimension dans le temps, une épaisseur » (Lacan sem 5) qui permette de faire advenir – dans le temps de la parole - ce qui n’est « pas encore » ?

A sa demande, qui faisait urgence pour elle, d’un « je veux savoir ce que j’ai », j’ai pu lui répondre « vous pouvez savoir à condition de le dire avec vos mots », et de clore cette séance du début sur un « vous êtes simplement humaine et vous avez besoin de parler » ; « voilà ce que vous avez ».

Pour parler, il « faut l’temps » comme dit Lacan. C’est dire du même coup que l’expérience analytique n’est pas un processus voué à l’éternisation.[2] « Le but de l’analyse ce n’est ni d’aller au plus court ni de parler le plus longtemps possible, c’est de parler le moins longtemps possible et d’arriver à attraper quelque chose ».[3] C’est découvrir que parler ça vaut le détour, à condition d’aller « de l’avant », de courir le risque d’attraper le virus de la vie, du sexe, de la mort, bref que s’écrive un bout de réel.

Pour cette patiente, il s’agit d’éviter le court-circuit – l’envie d’en finir dès que ça commence - tout comme l’attente à l’infini que ça passe sans qu’elle ait a en répondre: devenir sujet de sa parole, devenir actrice de sa métamorphose, des épisodes de sa vie, avoir « envie de savoir ce qui se passe après » comme elle le formule en parlant d’une série qu’elle affectionne. Maintenant c’est toujours déjà l’après du monde d’avant : vivre comme parler c’est avancer avec le temps, avec ce qui se passe et pas en attendant que ça passe.

[1] In : « Le temps fait symptôme », La Cause freudienne - Revue de psychanalyse N°26 février 1994

[2] cf. l’article très inspirant de Stéphanie Gilet-Le Bon« Répétition et contingence » in : « Le temps fait symptôme », La Cause freudienne - Revue de psychanalyse N°26 février 1994

[3] Lacan J., « Le moment de conclure », leçon du 15 novembre 1977.

Commentaires

Enregistrer un commentaire